Doch schon bald überwanden die Siedler ihren lähmenden Schrecken. Nach Bergmannsart spuckten sie in die Hände und begannen aufzuräumen. Hier muß erwähnt werden, daß die Männer, die aus der Evakuierung oder aus der Gefangenschaft zurückkehrten, sich sofort auf der Zeche melden mußten, andernfalls sie keine Lebensmittelmarken bekamen. Doch der damalige Direktor der Zeche, Bergassessor Rauhut, war großzügig. Er ordnete an, daß den sich Meldenden auf Wunsch ein Monat Urlaub gewährt wurde, bevor sie ihre Arbeit auf der Grube aufzunehmen hatten.

Diese Zeit benutzten die Siedler, ihr verwüstetes Heim wenigstens notdürftig herzurichten. Sie arbeiteten wochenlang, um den unvorstellbaren Unrat im Haus und um das Haus wegzuschaffen; denn dieser Unrat mußte so schnell wie möglich verschwinden, um Krankheiten zu verhindern.

Die überall aufgestellten alten Eimer und Büchsen verschwanden nach und nach, und eine irgendwo gefundene Kiste ersetzte den Tisch, sie diente dazu, unsere „Schlemmer-Mahlzeiten“ einzunehmen. Wir Siedlerfamilien wohnten und lebten damals ein ganz klein wenig besser als in alten Zeiten die Neanderthaler. Inzwischen war auch die von der Grube freigestellte Zeit verstrichen und wir Männer mußten wieder unsere Arbeit aufnehmen. Irgendein Beförderungsmittel gab es nicht. Zu Fuß und bei jedem Wetter täglich eine Stunde hin und zurück! Nach und nach bauten die Siedler von herumliegenden Fahrradteilen ein fahrradähnliches Gestell zusammen und besorgten sich auf der Zeche alte Preßluftschläuche, die als Bereifung dienten.

Weihnachten 1945 war schon vorüber. Immer noch hatten wir weder Wasser noch Strom. Nach umfangreicher Korrespondenz und wiederholten persönlichen Vorstellungen beim E-Werk in Erkelenz kam Anfang Januar der Bescheid, daß wir in Kürze Strom bekommen könnten, falls die Siedler bereit wären, die Maste einer toten Leitung in Beverath auszugraben und nach Hetzerath zu schaffen. Ohne zu Zögern griffen die Männer nach Hacke und Spaten, und nach kurzer Zeit hatte die Siedlung Strom und damit Licht in den Stuben. Einige Zeit später bekamen wir auch Wasser. Zwei Dinge, die das Leben wesentltlich erleichterten. Allein das Wasser ersparte den Frauen und Männern einen Zeitaufwand von mindestens einer Stunde täglich, da es aus einer Quelle in Doverhahn geholt werden mußte.

Die elementarsten Schwierigkeiten waren nun beseitigt. Aber an eine wesentliche Verbesserung der Wohnverhältnisse war trotzdem nicht zu denken. Die Bergleute arbeiteten praktisch für zwei Butterbrote pro Tag und zwei Flaschen Schnaps den ganzen Monat, denn der Lohn in barem Geld reichte im günstigsten Falle für zwei Zentner Kartoffeln zu Schwarzmarktpreisen. Aber wichtig war, und das sahen die Bergleute auch ein, daß die Förderung unserer Schachtanlage wieder auf Touren kam. Auch die Siedler wußten, daß ihr Wohl und Wehe von der Grube abhing, weil uns nur von dieser Seite Hilfe kommen konnte. Um die Mitte des Jahres 1946 konnte dann auch ganz allmählich mit dem Wiederaufbau begonnen werden.

In der Zwischenzeit hatten sich die Siedler zusammengeschlossen und eine Siedler-Interessengemeinschft gegründet. Wohl bestand auch eine Siedlergemeinschaft, die dem Deutschen Siedlerbund angeschlossen war, die aber kaum Kontakt mit den einzelnen Siedlern hatte und deren Vorhandensein man außer den Beitragszahlungen kaum wahrnahm. Die erste und vornehmste Aufgabe der neu gegründeten Siedler-Interessengemeinschaft sollte es sein, die Kameradschaft, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Liebe zur Siedlung zu hegen und zu pflegen. Inwieweit diese Bemühungen gelungen sind, soll der Leser am Ende der Chronik selbst beurteilen. Der Vorstand dieser Interessengemeinschft übernahm also die Aufgabe, die Interessen der Siedlung zu vertreten und deren Rechte wahrzunehmen. Unmittelbar nach der Gründung begann die Arbeit. Zunächst galt es, Bretter zu bekommen, mit denen die Fensterlöcher zugeschlagen wurden. Wir bekamen auch eine Kiste Glas. Es waren allerdings 4 qm große Milchglasscheiben. Einer unserer Siedlungskameraden hat in selbstloser Arbeit diese großen Glastafeln in passende Fensterscheiben zerschnitten, so daß jeder Siedler einige Scheiben bekam. Es war immerhin ein Anfang. Auf Grund unserer Mitgliedschaft zum Kreisgartenbau-Verband bekamen wir auch Saatgut und ein paar Zentner Pflanzkartoffeln. Die Zuteilungen reichten bei weitem nicht aus. Doch wir hatten gelernt, bescheiden zu sein. Um über die Beschaffung von Kücken, Dachziegeln, Zement, Ziegelsteinen usw., zum Teil von der Zeche, zum Teil durch rabenschwarze Kanäle, im einzelnen zu berichten, würde an dieser Stelle entschieden zu weit führen.

Über ein Kapitel, bedingt durch die Tatsache, daß Hetzerath ein Russenlager war, zu berichten, darf nicht vergessen werden. Die Siedler konnten damals nicht wissen, daß sämtliche kompletten Zimmer und ihr wertvoller Hausrat zwei Tage nach der Einnahme Hetzeraths aus den Häusern weggeschafft worden war. Es war eine kriegsbedingte Enteignung, gegen die kein Protest, auch behördlicherseits möglich war. Die Sieger verlangten ihren Tribut. Es war, wie so oft im Leben, die Ärmsten mußten die Zeche bezahlen. Bei der bald einsetzenden Suchaktion, die übrigens in den meisten Fällen ergebnislos verlief, kam es manchmal zu peinlichen Szenen. Die Verbundenheit und das gegenseitige Vertrauen wurde auf eine harte Probe gestellt. Zum Ruhm der Siedler darf gesagt werden, daß sie diese „Feuerprobe“ glänzend bestanden haben. Der allgemeine Friede wurde nie ernstlich gefährdet.

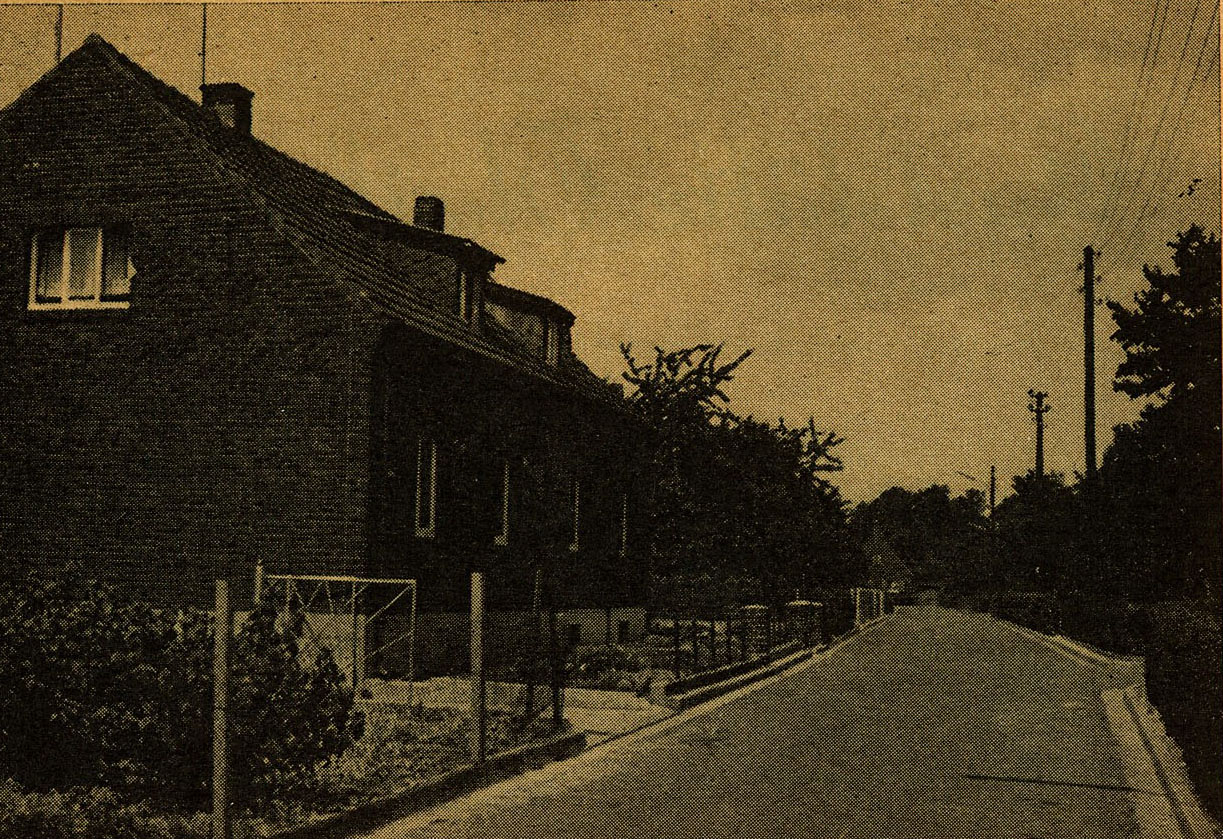

Durch eine großartige Hilfsaktion der Grube Sophia-Jacoba bekamen dann die Siedler nach und nach neue Möbel für fast wertloses Geld. Bis zur Währungsreform am 21. Juni 1948 waren die Siedlerstellen durch unermüdlichen Einsatz wieder notdürftig bewohnbar. Jetzt erst konnte mit dem eigentlichen Wiederaufbau der kriegsbeschädigten Häuser begonnen werden. Sechs der funkelneuen Siedlerstellen waren hundertprozentig, eine zu achtzig Prozent zerstört. Der amtliche Grad der Beschädigung betrug im Durchschnitt ca. vierzig Prozent. Mit einem Übermaß an Arbeit, mit schwersten finanziellen Opfern, mit schonungsloser Forderung an sich selbst und ohne jede fremde Hilfe bauten die Siedler zum zweiten Male an ihrer Heimstätte. Zehn Jahre später wurde ihnen durch gesetzliche Bestimmungen ihre restliche Hypothekenschuld gänzlich erlassen. Von nun an hatten sie wieder ein schuldenfreies Eigentum. Das war der Lohn für den Wiederaufbau ihrer kriegsbeschädigten Häuser. Heute, 25 Jahre nach ihrem Einzug, dürfen die allmählich alt gewordenen Siedler dann und wann einmal die Hände in den Schoß legen und voller Stolz und Selbstvertrauen das Werk ihres Fleißes betrachten. In den Augen der überwiegend vorzeitig invaliden Bergleute spiegelt sich trotz mancherlei Beschwerden, die der schicksalhafte und schwere Beruf des Bergmanns nun einmal mit sich bringt, die innere Zufriedenheit wider. Die grünende, blühende, lebensfrohe Siedlung mit ihren schmucken Häusern und Gärten, eingebettet in einem Märchen von farbenfrohen Blumen ist ihnen so ans Herz gewachsen, daß sie mit dem Dichter ausrufen möchten:

„Heimat, o Heimat, wie bist du so schön!“

Anmerkung: Der vorliegende Teil dieser Chronik kann und will keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Hier sind bewußt nur die überwiegend positiven Seiten der Entwicklung geschildert worden. Es soll einem späteren Chronisten vorbehalten bleiben, eine alle Einzelheiten umfassende Chronik zu schreiben.

Quelle: Festschrift der Interessengemeinschaft Hetzerath "Siedlung Hetzerath 1939-1964 anlässlich 25jähriges Bestehen in Verbindung mit der Spätkirmes in Hetzerath"